ARIETTAというスピーカーを作りました。 ARIETTAというスピーカーを作りました。 |

中川 伸 |

|---|

フィデリックスはスピーカーを作る事になりましたが、先ずはその理由です。私は高域の質感に敏感で、特にアコースティック楽器や女声の澄み切った繊細感と艶(ザラツキ感の無い美しい光沢)は重要です。そこで自分が聴くためのスピーカーを先ずは作りたかったのです。

第一の問題は、ツイーターです。好きなツイーターはいくつかあり、例えばTechnics の5HH17、Lo-DのH-70HD、H-54HD、デノンのSC-E212に使われていたものなどです。このことを、某有名スピーカーメーカーのベテランエンジニアに話したら、「全てマイラ振動板ですね!」と言われ、ハッと気付き、納得もしました。

そこでマイラのツイーターを探すと製品数はとても少ないのです。マイラは熱が逃げ難く、誤った過大入力では壊れ易いからでしょう。原因は、アンプのクリップによる大きな高調波歪やアンプの発振も関係しており、正しく使えば滅多に壊れないとは思っております。マイラツイーターが見つからなければ、ツイーターを作る覚悟で探すと、運良く見つかりました。

それはMONACORのH-30で形も5HH17に似ていて、入手して鳴らしてみると、なるほど良い感じです。しかし、しばらく聴いていると、音のにじみが僅かに感じられます。5HH17の方がにじみは少ないので振動板の前のイコライザーを取り外すと、にじみは無くなりますが、高域の伸びは薄れます。それを電気回路で補うと意外にも上手く行きました。

これに音色が合うウーハーを探すと、ポリプロピレンウーハーで、他の材料では合いませんでした。そこでMONACORのポリプロピレンウーハー用に箱を作りました。サイズは高さ300、幅184、奥行214、板厚15mmです。実はこの位のサイズでも低音の再生能力においては、ほぼ満足できるスピーカーを数機種知っていたからです。当初は密閉とバスレフ両対応で始めましたが、聴いてみると、このサイズでの密閉は全く無理だと一瞬で分かりました。

55Hzが質的にちゃんと出れば、多くの音楽は概ね大丈夫だと思っております。それはコントラバスやエレキベースの1番太い弦から2番目の音が55Hzの「ラ」で、その下の弦は生音でも力感は少なめです。そこで55Hzをちゃんと出すことを目指しましたが、あと少しのところから苦労は長く続きながらも最終的には何とかなりました。55Hzよりも低い周波数が必要な音源はパイプオルガン、シンセサイザー、大太鼓、バスドラ、ティンパニーといったもので、必要性を感じた時にスーパーウーファーを検討すれば良いかと思います。

余談ですが、パイプオルガンは、芸術劇場で1回、トリフォニーホールで3回、ミューザ川崎で2回聴き、いずれもサンサーンスの3番でした。1970年頃には銀座のヤマハで竹製のを聴きましたが、いずれの音も未だスピーカーからは聴いた事が無い音で、フワーッと包まれて体が宙に浮く感じです。ヤマハの竹製は江古田の武蔵野音大で現存しているそうです。

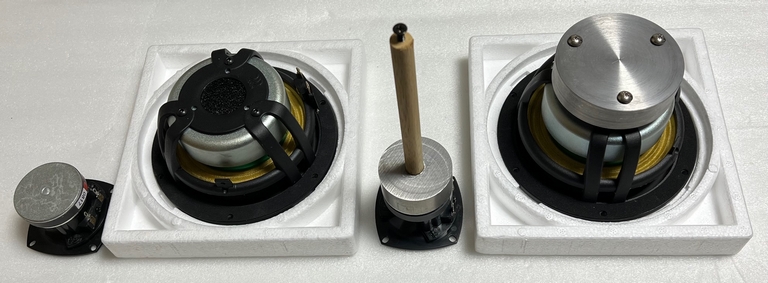

それよりもこのMONACORのウーハーは6kHzに結構鋭いピークがあって、これにも苦労しました。特性的には問題無いレベルにまで追い込めるのですが、この音が余韻の様に僅かに残ります。結局は諦めてイスラエル製MORELのCAW538になりました。これはすんなりとマッチしましたが、コイル直径は何と 75mmもあるので、これはドームウーハーか?と驚き、その価格にも納得しました。

スピーカーのマグネットの後ろには、鉄柱の錘をつけています。すると浸透力が増し、音が澄み渡ります。短距離走で使うスターティングブロックはしっかりしていないとダッシュ力が効きません。ダイヤフラムを前に出そうとするとき、マグネットはしっかりと止めなくては力が出せないのです。そのため、この部分には重量や強度が必要となります。音を聞くとツイーターでさえも結構な錘が必要で、その後ろにはさらにφ12mmの棒でボックスの後板まで連結させています。その効果は、雑味が減って純度が上がるので、やはり浸透力が増す感じです。弦楽器では、傍鳴り(そばなり)や遠鳴り(とおなり)という表現がよく使われますが、前者は傍ではうるさいけれども、遠くには飛ばない音。後者は近くでうるさくなくても遠くまで飛ぶ力の有る音で名器は後者です。重さを増す事で遠鳴りのような感じが出てくるのです。30年ほど前に、私は渋谷の木下弦楽器で傍鳴りと遠鳴りの楽器を聴き比べさせて頂いたことがあるので、違いは分かります。このような現象は、連続波で測定しても何も出てこないと思います。

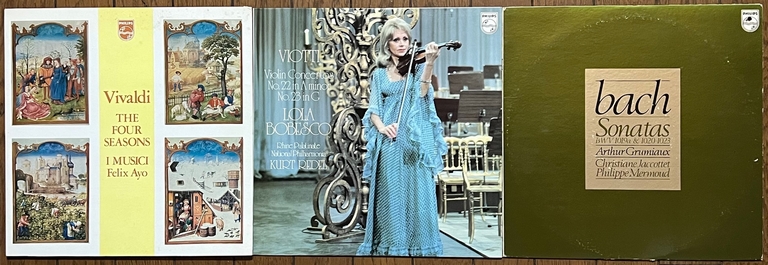

私はヴァイオリンが好きで、特にフィリップス盤は好きなこと多いです。アーヨの四季(X-8502)とかグリュミオーのバッハ(27PC23LP)とかボベスコのヴィオッティー(27PC-4)はテストによく使います。とてもいい感じでヴァイオリンが鳴るようになりました。ちなみにボベスコの生演奏は江古田の武蔵野音大で聴きました。レコードの近距離感に対し、生の音はやや遠い感じではあるものの、派手過ぎず、とってもエレガントな美音でした。ガダニーニを使っていたと思います。上記時代のフィリップスは輸入メタル原盤が多く、国内盤であっても音の良い盤が多いと思います。

さてもう一つはバスレフの件ですが、音的にはバスレフと密閉の中間(ダンプドバスレフ)が好きなこと多いです。このサイズだとバスレフ系でなければダメですが、多くの設計はバスレフが強すぎると思っております。どうしても低音は出したいし、なるべくワイドレンジな表示をしたいので、共鳴は強めになっております。その副作用は、遅れてボワーンとなって切れの甘い低音になります。このことはあまり問題視されてない様ですが、ベースのリズム感が遅れたように聴こえるので、音楽的には面白くないです。私は量が出るよりもリズムに遅れがなくて、音程感の明瞭さを重視したいです。

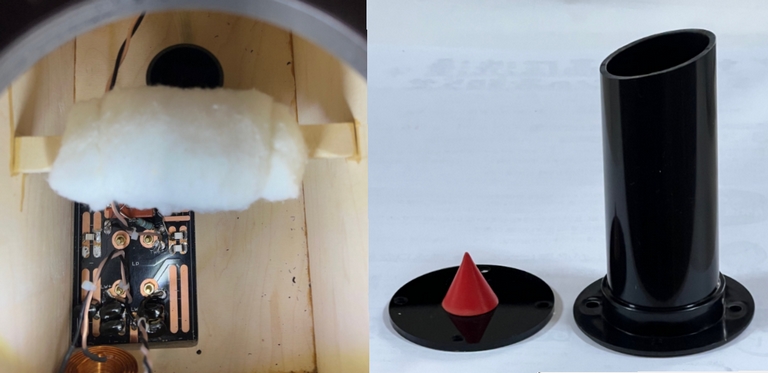

そこで考えたのがバスレフのポートの後ろに空気抵抗を与える写真の様なものを付けました。バイクのマフラーにスーパートラップというのがあって、それがヒントになりました。ところがこれは内部との反射で定在波が起こり、その音が聞こえます。そこで写真の赤い三角帽子のようなものを取り付け、外に散らすことで解決しました。バスレフの出口と抵抗板の間隔を選ぶことでベストな共振量を調整できるのです。今回は19mmか19.5mmで悩みましたが最終的には19mmになりそうです。バスレフのダクトは共振を穏やかにするよう、門松のように少し斜めに切っています。ほぼバスレフと密閉箱の間のようで、バスレフ臭はなく、密閉箱の窮屈感もなく、とてもいい感じに仕上がりました。

それから吸音材は私に言わせれば多くのスピーカーが入れ過ぎています。つまり音楽の美味しい響きまでが吸収され、デッドな感じになるのです。あるスピーカーメーカーは吸音材をあえて入れないと言っていたところもあります。でも、全く無くせば、これまた定在波が出そうで心配です。そこで、どうすれば少量の吸音剤で定在波を無くせるかを考えました。それは空間のど真ん中に少量の吸音材を設置するのです。つまり動きの少ない振動の節(箱の壁面)ではなく動きの多い振動の腹(箱の中央)に吸音材を入れるのです。でもそこには固定場所が無いので作りました。それは右と左の側板の中央を棒で連結させ、棒の中央に吸音剤を巻きつけることで箱の中間に吸音材を少量設置することができました(アンチノードダンピングとネーミング)。これによって定在波は解決しました。また、左右の側板を連結すると箱の強度が上がります。箱は内部の圧力が高くなったり、低くなったりで、左右の幅も広くなったり、狭くなったりします。それを連結させると、たった1本の棒で強度を効果的に上げられます。これは弦楽器の魂柱に似た原理です。

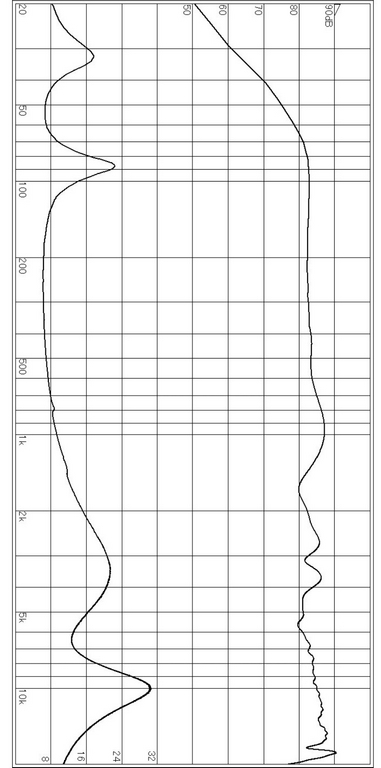

それから箱の材料は数種類やってみましたが、最終的にはフィンランドバーチになりました。塗装も音を大きく変えるので、ウレタンのピアノフィニッシュを選びましたが、普通の塗装とは、かなりの価格差があるので、複数のバージョンになるかもしれません。現在ではネットワークの設計技術はものすごく発達していて、クロスオーバー部はシミュレーションによって非常にうまく設計できます。電気的なクロスではなく、音響的なクロスが可能です。そして測定は、本来だと無響室が必要なのですが、今はチャープ信号やインパルス信号からFFTなどのシミュレーションを駆使することで無響室データにかなり近いものまでリスニングルームで得られます。これによって高い完成度が得られたと思っております。

端子板は3mm厚の片面ガラスエポキシPCBを使い、この裏側にネットワークパーツを直接にハンダ付けをすることで、ファストン端子による接触不良の可能性を排除しました。量産性を考えてコストダウンするのではなく、音質重視のため、細かい所まで拘りました。そのネットワークは空芯コイル、抵抗はセメント抵抗ではなくタクマンの金属皮膜抵抗、コンデンサーはPPSフィルムですが高域用と低域用では 別メーカーを使い分けました。クロスオーバー周波数は5kHzで、ツイーター極性を逆にすると5kHzに鋭い谷ができ、正相ではフラットになることを確認しております。因みにバイワイヤリング対応で、ツイーターには±1.5dB 調整用として大型トグルスイッチを採用しました。ノーマルポジションに拘ることなく、大いに活用して頂きたい趣旨です。

このARIETTAは、見た目は平凡かもしれませんが、実質的な高音質化技術をたくさん詰め込んでやっとできました。急ぐことなく、あくまでも高い完成度を目指しました。音は今までのフィデリックス製品をご愛用いただいている方々にとっては直ぐに納得していただけるものと信じております。

心配事はあります。ツイーターはどれもばらつきやすいのですが、このツイーターはいささかそれが多いので、選択は必要です。なので、どの程度の良品率に成るかは不明です。また、このツイーターは製造中止と公表されてはいませんが、入手は困難になって来ているようです。もしかすると、ある程度の注文が溜まらないとロット生産が出来ないのかも知れません。なので、最悪は無くなる心配もしているので、関心を持たれました方々は予約をお願い致します。

それから、スピーカースタンドですが、小さい箱でも耳の高さに合わせるには600mmが必要です。重さも必要で片側10kgとしました。そのため鉄板をサンドイッチにして、写真のようなものをつくりました。そしてスピーカーとスタンドとの間はベタ置きではなく、30mmほどの空間を持たせた方がなぜか良いのです。しかも、その間はかっちりとしたもので、支えるのが好ましいのです。ステンレスの三角錐のようなものが欲しかったのですが、似たものを探すとちょうど良いのがあって、それがステンレスでできた大きな袋ナットです。これは強度を満たしながらも汎用性があり、先端は適度な丸みを持っているので、傷がつき難くて私は良いと思うのですが、デラックス感を求める方からすれば、どうかな?と思います。それからスタンドの1番下はセラミックの足を使ってカチンと強固な設置を目指しました。床とは強固な接合になる方が好ましいので、ジュウタンの上は避けたいです。

スタンドの柱は、前から見るとスリムに見えて、横から見ると、幅のある形状が良いと思いました。つまりスピーカーは前後に動くので、前後の動きに対しては強度を上げ、前後の音の往来は邪魔しない形状です。つまり、不要な抵抗や反射は少なくしたいのです。それから、多くのスピーカーメーカーは、ツイーター軸上か、ツイーターとウーハーの中間の軸上で合わせると思いますが、これはツイーターより少し上で位相が合うような時間関係を目指しました。その方が音が上向きになってコンサートホールの感じになるからです。なお、ツイーターとウーハーの距離はできるだけ短くするよう心がけました。

設置ですが、古い本によれば低音を出すために、壁に近づけたりコーナーに置くよう書かれています。しかし、今では壁から離す方が、開放感が出て良いと思います。医学を例にすれば50年も昔の本や設備が頼りの病院に治療では治る病気も治らないでしょう。オーディオでもこれと似たことはいっぱいあります。古い本からの知識を根拠とした得意気なネット情報は参考にしない方が良いかも知れません。当時の機材を使った一般人による平均データが一人歩きをしています。ラジオ放送の規格用としての指標程度だったと私は考えています。最先端の機材を用いて、音楽家やオーディオマニアを集めてのシビアな指標ではありません。

ツイーターの入手不安と木材の高騰傾向なので、ペアで495,000円税込み)を予定しております。スタンドはペアで99000円(税込み)の予定です。なおARIETTAは短いアリアという意味です。

仕様

2ウエイ特殊ダンプドバスレフ型

クロスオーバー周波数 5kHz

インピーダンス8オーム

能率 83dB 2.83V 1m 最大入力40W

特性45Hz-20kHz以上 -10dB

寸法300 × 184 × 214 mm 重量5kg

素材 フィンランドバーチ 仕上げ ウレタン塗装

ウーファー 127mm径 ボイルスコイル直径75mm

ツイーター マイラー振動板 磁性流体 ショートホーン

モガミ電線の2515 ポリエチレン被覆のOFC線

PS

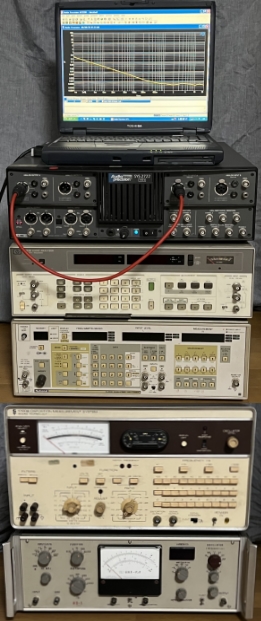

頭の良い人は、音響理論をしっかりと勉強していて、測定もしっかりと出来ます。そういう自信もあるのでしょうか、測定に出ないものは、オカルト的だとして信じない人もいらっしゃいます。一方、音楽が好きで、音にこだわる人は、いろいろ試聴をして、古い常識からすれば、はみ出たことも言いがちです。私は高度な測定器もいろいろ持っていますが、なかなか部品による音質差を的確に表す測定器はとても少ないです。CLT-1やHDM-1は一部について計れますが、どちらも製造中止で、AP2722Aでさえ今1歩です。

http://www.dansystem.co.jp/CLT-1.htm

https://nipaudio.com/wp/wp-content/uploads/hdm_1cat.pdf

HDM-1(初期型)は写真1番下になります。

ある楽器メーカーの人から直接に聞いた話ですが、ヴァイオリンで名器に似せたものを作ろうとすると、測定上は寸分違わないものまで作れるそうです。ところが演奏家や楽器製作者が聴くと、一瞬でその違いが分かると言っていました。音量まで本物は大きく聴こえるそうです。

ハンダも無鉛に変えると、ハイ上がり傾向になり、レコーディングエンジニアやPAの担当者からは音が変わるとして、なかなかOKが出なかったそうです。その対策としてケミコン屋さんがハイ上がりを抑えるコンデンサーを開発したと売り込みに来たそうです。それでどうなったかは分かりませせんが、ケミコンは確かにハイ上がりを抑える傾向の部品です。だったらうまく合うのではないかと私の経験からも想像できます。私はレコーディングエンジニアとか調律師とかとにかく日常的に耳を使って仕事をしている人の意見を尊重したいです。

三井住友銀行清瀬支店普通口座3064084 有限会社フィデリックス

204-0022 東京都清瀬市松山2-15-14 TEL&FAX 042-493-7082 mail: info@fidelix.jp