ヘッドシェル内にMC用アンプを搭載したヘッドアンプシステムSATELLITEができました。 ヘッドシェル内にMC用アンプを搭載したヘッドアンプシステムSATELLITEができました。 |

中川 伸 |

|---|

ヤマハが1979年に発売したHA-2や、HA-3(1982年)をご存知でしょうか?これらはヘッドシェル内にMCアンプを入れ、出力を大きくしてから送るというMC専用のフォノイコライザーです。最近になってヘッドシェル内にアンプを入れるタイプは3社程から出ましたが、ボタン電池用に電流を節約しているので後述しますがノイズ性能は十分ではありません。

ヤマハのものは2機種とも所有していて、この小さなヘッドシェル用アンプはそもそも数が少なく、今となっては入手困難です。現代の様に多くのカートリッジを使い分けようとすれば数は不足します。そこで互換性の有るものを作ってみました。フィデリックスにはガタの無い、大好評のヘッドシェルMITCHAKUシリーズがあり、ヤマハと同等デバイスのストックも有ります。

実はこのアイデアは私が1969年のソニー時代に自分用として作ったものです。使用JFETはソニーの試作ナンバーTX130(後に正式名称2SK35や2SK43)をソース接地やゲート接地でヘッドシェル内に入れていました。私はJFETの音がとても気に入っていたので、プリメインアンプTA-1120Fへも採用しました。自分用ヘッドアンプの電源部は単三が4本の6Vを日東紅茶の緑の缶に入れ、そこに負荷抵抗とカップリングコンデンサーを入れたシンプルな構成でした。

フィデリックスを設立して間もない1977年頃にモガミ電線のH氏と知り合い、オーディオ談議の中でこの話をしました。モガミ電線はヤマハにも納入していて、そこには音に熱心なG氏がいらっしゃいました。私も面識のある人でオーディオ談義もしました。その彼がHA-2やHA-3を手がけました。それは問題無いのですが、特許出願もしました。多分、報奨制度からだと思います。しかし、これは傍人特許に当たるので、ゆくゆくは無効となるものです。H氏はそれを気にしてか、取り下げるよう動いたと聞いております。

ここで傍人特許について少しだけ説明をすれば、これ自体は無効となるのですが、では本来の発明者が後から特許出願をすれば、傍人特許が先行例となって拒絶されるので、どちらも無効になってしまうのです。

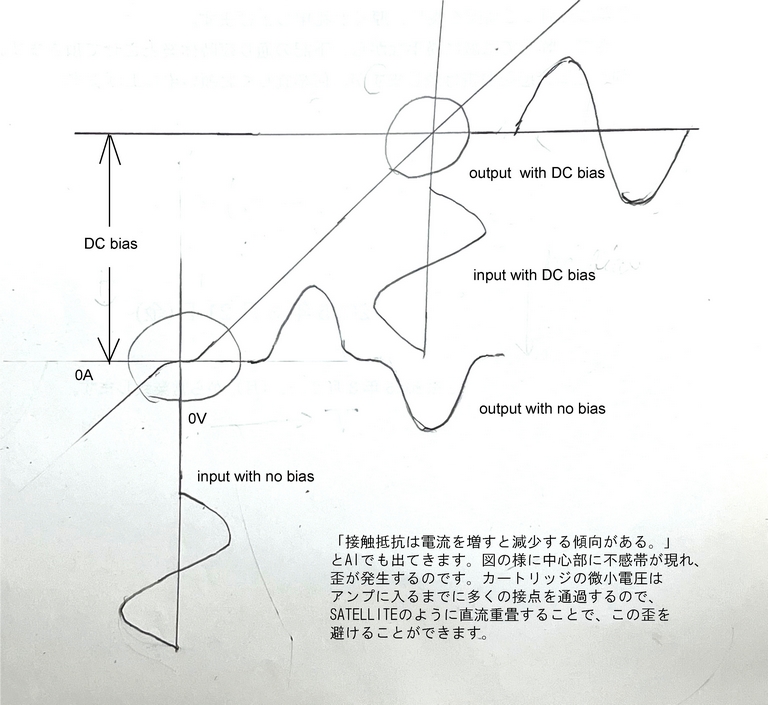

私がこれを手がけなかったのは、とにかく汎用性の少なさと、カートリッジの抜き差し時にショックノイズが出るからです。今となっては、エレクトレット型や光電型もあるので、まあこういうことをするのも面白い時代になったのかなと思った次第です。接点は微少電流で抵抗値が上がることはよく知られていて、そのため微小信号は接点を通る度に劣化しやすいのです。信号レベルをなるべく前段で上げてから接点を通過させれば、この悪影響を軽減できます。

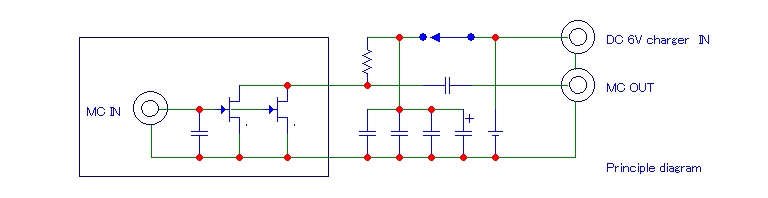

さて、回路の説明ですが、ヤマハは2SK147のパッケージを削って小型化し、2個パラにしています。アンプ側はSRPPのため、使用電流はかなり厳密に合わせる必要がありそうです。それと入力には外来電波対策と発振防止を兼ねたコンデンサーも必要です。

今回使うのは2SK369で同一チップのパッケージ違いなので写真からも分かるように左のYAMAHAと右のFIDELIXは当然ながら同じです。増幅素子を2個パラにすれば、電流2倍で電圧性ノイズは3dB下がるという確かな理論があります。今回のものは単2電池を4個直列とし、左右独立の計8個なので、入力換算雑音電圧は-154dBVと本格的な性能になっています。動作電流は、ステレオで22mAです。近年では、低ノイズOPアンプ(AD797やLT1028など)を普通に使うので、入力換算は-140dBV付近にしかならず、カートリッジ出力が0.5mV以下だとクレームが出るレベルです。そんな程度であっても驚くほどに高価です。

ちなみに、1960年頃に作られていたゲルマニウムトランジスタの1段増幅であっても、約-145dBVが得られていました。ヘッドアンプはSNが良くなければ、澄み切った透明感は得られません。当社のLEGGIEROやLIRICOは-156dBVになっているのでサーノイズとも無縁です。

今回の問題は、デバイスが製造中止品なので数に限りがあることです。ヤマハと動作互換で、性能も互換のものは、200個ほどしか作れません。その後は、ヤマハでの動作は互換ですが、ゲインとSNは2dBほど下がり、フィデリックスの電源部だと使えるものなら500個ほど作れそうです。その後のことは分かりません。そういった事情から、YAMAHAとの性能互換は無いけど、動作するヘッドシェルなら単体発売が将来できるかも知れません。

なぜか東芝のJFETはオーディオ用として優れているので、再生産について東芝に尋ねると、これ用の古い設備はもう無い、との事でした。他社にも作れないかを尋ねたら、月産100,000本のオーダーが見込めるなら作れる!と答えたところは2社ありました。全体をヘッドアンプとして考えた場合は反転アンプになるので、絶対位相にこだわる場合は、カートリッジのプラスとマイナスを逆に接続します。つまり、赤白をグランド側、緑青をプラス側です。

使用部品は、こだわりのPRP社の非磁性抵抗やPPSフィルムコンデンサーやNichiconのFG電解コンデンサーを採用しました。このような部品の違いは、通常の測定器では何も変わりません。このため、変わると感じるのはオカルトだと言う人もいますが、特殊な測定器を使うと、これらの違いは出て、聴いて良かったものは測定でも概ね良い結果になります。

頭の良い人は理屈と測定を重視し、耳の良い人は聴感を重視しがちです。鉛ハンダと、鉛フリーハンダでも音が変わり、録音やPAに携わる人にとっては、音が異なるのでその変更には、なかなかOKを出さなかったそうです。その対策部品として、鉛フリーハンダ用の電解コンデンサーなるものができているそうです。電解コンデンサーは高域を抑える傾向なので、なるほど、鉛フリーハンダの高域が上がりがちな傾向を、抑える効果はありそうです。

ギタリストの寺内タケシ氏は、早い時期からピンクの無酸素銅電線を使い、「確かに音は違うんだよ!」とTVでも言っていました。さすがです。抵抗やコンデンサーの部品メーカーがオーディオメーカーへ営業に行き、あるメーカーでダメだと言われたモノを別なメーカーに持っていくと素晴らしいと言われたりして、関係のない筈のコンデンサーメーカーと抵抗メーカーから同じような話を聞きました。また、部品を変えても音は変わりませんよと言うメーカーもあったそうです。これらは通常の測定器ではなかなか出ないのですが、聴くと違いは分かります。

では、フィデリックス製品は頭で作るのか耳で作るのかと言われれば、少なくとも頭で作れば、一連の製品にはなりません。教科書通りの設計でも特性だけなら十分以上のものが作れるからです。

音の違いを敏感に表すのは、スタックスのコンデンサーヘッドホンで、今だと特にSR-X1です。これは極めてコストパフォーマンスが良いです。これをクリーンバイアステクノロジーによる当社のSTACCARTのドライブアンプで鳴らすと純度はとても高いです。ダイナミック型の高価なものも色々持っていますが、方式差は埋め難いです。原音比較法だと相性問題や好みの問題が軽減され、信頼性の高い結果が安定に得られます。原音比較法についてわかりやすく説明すれば、例えば録音機で録音前の音と再生音との違いを聴き比べるような方法で、工夫をすれば色んなオーディオ機器のテストに応用ができます。

ただ、絵画でも忠実な精密画が良いのか、それともデフォルメした油絵が良いのかといった好みの問題はあります。なので、必ずしも原音再生が絶対的な訳ではなく、デフォルメしたものを楽しむのも、また有りだとは思います。

ヤマハとの性能互換のものは、ヘッドシェル1個と電源部のセットで150,000円(税別)を予定しております。なので、ヘッドシェル部の単独販売は当面不可です。そもそも製造中止品から作り、ノイズ選別や左右の電流とゲインを揃えたり、小型化したりとか結構大変なためです。またヤマハ本体も古いものなので、いつまで動くのかも分かりません。なのでそういったご事情はご理解ください。

現時点で、100台の部品は揃っているので、これから製造に入ります。多分40日位で完成すると思います。また、1980年頃に比べても音質面で考慮された部品が使われており、いろんな面で進化しています。ご予約の方は販売店様、または当社へご連絡をよろしくお願いいたします。

形式 ヘッドシェル内アンプ内蔵型MCヘッドアンプシステム

入力換算雑音電圧 -154dBV(RIAA+IHFA)

ゲイン 26dB

使用バッテリー 単2型ニッケル水素を4本直列で左右独立に配置し、計8本使用(動作時はダイオードで左右独立電源になります。) 6V充電器が付属

ヘッドシェル MITCHAKU 又は MICHAKU-L が付属(他のMITCHAKUシリーズにも対応可)

シェルリード線 φ0.12 6N OFC 7本撚りを使用

寸法(mm)と重量 200W、150D、50H、1kg

動作のさせ仕方 数ヶ月に1度、充電器をコンセントに挿し、半日ぐらいすれば、コンセントを抜く使い方になります(過充電にはなりません)。充電の状態は、LEDの明るさで判断できます。

PS 古い本に書かれている聴覚の検知限があります。1950年代位のデータだと思います。周波数範囲や歪率やワウフラッターの検知限です。これらはおそらく一般人を集めての平均値のようなもので、ラジオ放送や蓄音機の頃のデータだと思っております。音楽家やオーディオマニアを対象としたものではなく、当時はスーパーツイーターも無ければ、高度な音響機材や測定機も無かったと思います。

でもその頃の基準がは今でもしっかりと一人歩きしています。今でもそれが事実であるならハイレゾ音源も、スーパーツイーターもいらないことになりますが、使ってる人たちは好んで使っています。50年前の知識と設備の病院で病気をみてもらったら、治る病気も治りません。最新知識と最新機材は重要です。何十年もアップデートされていない知識がネット上には自信満々で溢れています。

超高域の話ですが、テレビの電源にスイッチング電源が導入された1990年頃の話です。テレビの水平偏向が15.75kHzで、これがうるさいと言う人は結構いました。それで20kHz以上にしなくてはならないということから、余裕を見て30kHzにしたそうです。ところが市場に出すと無視できないほどの人たちから、このテレビはピーピーうるさいとのクレームが入ったそうです。そこで45kHzまで上げたそうです。するとクレームは減りましたが、まだうるさいと言う人達は居たそうです。そこで60kHzに上げると、ほぼ聴こえる人は無くなりましたが、1人だけはまだ聴こえると言う人が居たそうです。

しかし、これ以上は対応不可となったそうです。これは超有名なテレビメーカーに、これも有名な電源メーカーが納入した時の話です。私はその電源メーカーの技師から直接に聞いたので、間違いのない話です。このように人には多くのばらつきがあるのです。みんなが20Hz-20kHzまで一様に聴こえる訳ではなく、視力を考えてみても近視の人も遠視の人もいて、アフリカや中国の一部地域では凄い視力の持ち主もいるそうです。臭いや味覚にも敏感な人そうでない人、声も低い人と高い人がいます。実際には色々な個人差が有るのが人間です。(2025年3月4日)

上記内容は聴こえるという意味ですが、感じるという意味だともっと広い周波数になるようです。恐怖映画の場合などでドッと低い音を出すと恐怖感が増すらしく、映画館では超低音を出すためにモータードライブなるスピーカー(モーターの正逆転で振動板を前後させる)をも使った例があるそうです。また、高い周波数は音としては聴こえなくとも、毛穴で有無を感じることができるそうです。確かに猫の髭は空気の微妙な振動を感じて、狩に生かしているそうで、髭を切ると色んな能力が落ちるそうです。世の中には分からない事はまだまだ沢山あります。(2025年3月11日追加)

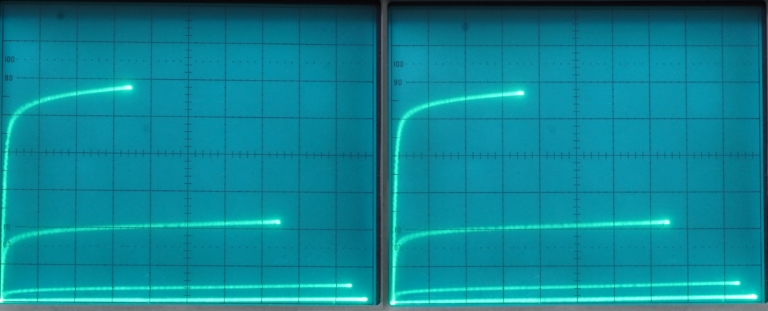

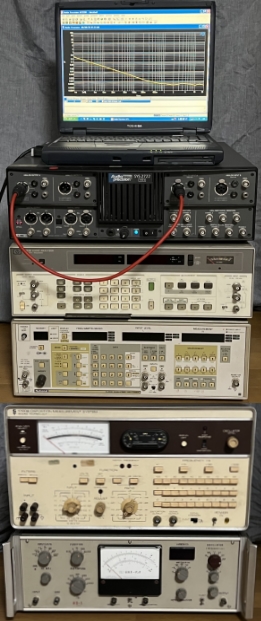

私は早くから高性能測定器をいろいろ使って、音質差を表したいと思っていました。ラジオメーター社のCLT-1は-160dBまで測れるので部品の性能差は表せます。次に表せるのは写真で一番下の日本オーディオHDM-1(-140dB)です。一番上のAP-2722Aだと今一測れません。間にある3機種も今一です。